2024年7月から産後支援ブログにリニューアル

産後の夫婦にとって役立つ記事と、男性育休支援のことを載せていきたいと思います。

自己紹介などはこちらをご覧ください → tsuka L design

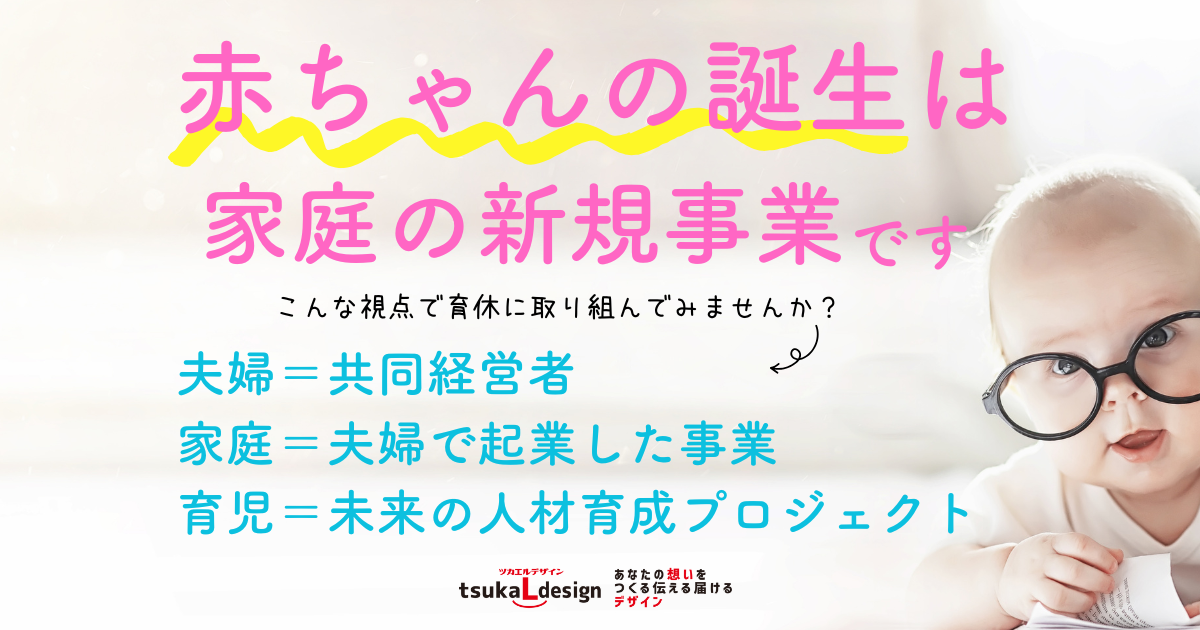

出産=スタートアップ——育休を“仕組みづくりの期間”に変える発想

「なるほど!この視点は無かった!」男性や経営者の方に響いています

こんな風に考えてみてください。

家庭で育成された人材は、約20年後あなたの会社にも「新卒」としてやってきます。

どんな人材が来て欲しいですか?優秀で企業の戦力になってくれる人が来て欲しいですよね?

しかし、少子化などで採用は困難になっていると聞きます。

20年後の日本経済を考えると、人材を創出し育成してくれる「家庭」を支えることは未来に直結する投資です。

100年後、今いる人間は総入れ替え。だからこそ、家庭と企業はもっと協力しないといけない。

今までと違う視点で「育休」について考えてみませんか?

序章:視点を変えたら、届く相手が変わった話

家事育児は男性がやるものじゃない──

そんな思い込みがまだまだ残っています。

でも、家庭の話を“ビジネス視点”で語るようにしたら、男性社員・管理職・経営者にまで一気に届くようになりました。

「家庭って、ビジネスと同じなんだ」

そう感じてもらえた瞬間、世界は大きく変わります。

ここからは、私が普段お話ししている 家庭と企業をチームにする話 を、お伝えしていきます。

ぜひ最後までお付き合い頂けると嬉しいです

1:家庭を組織に置き換えると見えてくる“構造の問題”

家庭を“ひとつの組織”と見立ててみると、驚くほど多くの問題が構造として浮かび上がります。

まず、家庭には“担当者”という概念がありません。

企業であれば、誰がどの役割を担い、どの仕事に責任を持つかが明確です。

しかし家庭では、「なんとなく妻がやる」「なんとなく夫がやる」といった曖昧な状態で運営されています。

本来必要な

- 業務分担

- 業務量の見える化

- 情報共有

- フォロー体制

これらが整っていないため、トラブルが起きるたびに混乱し、責任の押し付け合いが起きてしまうのです。

産後に負担が一気に偏るのも、

「誰が何をやるかが曖昧なまま新規業務が爆増する」

という構造的な問題が原因。

誰かが悪いのではなく、仕組みが存在していないだけ。

そう考えると肩の力がすっと抜けます。

2:結婚=起業、出産=新規事業、育休=スタートアップ期

家庭というチームは、企業と同じように成長フェーズがあります。

結婚

…パートナーと“組織を立ち上げる”起業フェーズ。価値観や文化の擦り合わせが必要です。

結婚して夫婦になる=独身(個人事業主)から、共同経営者を迎えて法人化(事業拡大)するイメージです

家庭の運営=家庭内にも色々な業務があります。協力して運営する事は、経営の健全化(夫婦円満)に必須です

出産

…子どもという“新規事業”がスタートする瞬間。喜びと同時に、抱える業務量は一気に跳ね上がります。

赤ちゃんの誕生=新規事業のスタートです。20年はかかる、長期プロジェクト。次世代の人材を育成します

二人目、三人目の子どもが生まれるのは、新規事業を複数抱える事と同じです。

育休

…本来はスタートアップ期。新しい事業の基盤を整える、最も重要なフェーズです。

家庭と育児の運営=以前と業態が変化し、頼みの綱である妻は出産によるダメージで戦力外になります。

共働きの場合、育休後の家庭は担当者不在の部署となるため、育休中に業務改革や仕組みを整える必要があります。

ところが、企業なら必須の

- オンボーディング(初期設定)

- 業務設計

- 情報共有

- リスク管理

- 引き継ぎ

これらが家庭ではまったく設計されないまま走り始めてしまう。

その結果、産後の混乱は「必然」として起きてしまうのです。

3:イレギュラーは必ず発生する──だから仕組み化が必要

子どもが生まれた家庭では、イレギュラー(想定外)が日常的に発生します。

- 突然の発熱

- 呼び出し

- 睡眠トラブル

- 送迎の急な変更

- 家事の滞留

- ママの体調不良

- 夜泣きで寝不足

企業なら、イレギュラーは“想定内”として扱います。危機管理もバックアップ体制も整えます。

なのに家庭では、「なんで今日に限って?」「急に言われても困る」と、毎回ゼロから混乱が起きる。

実は、仕組みさえ整えてしまえば、家庭のイレギュラーの8割は事前に潰せる

ということを、もっと多くの人に知ってほしい。

家庭の仕組みがあるだけで、夫婦の衝突は減ります。

パパが活躍できるシーンはきっとこの部分なのではと思うのです。

4:共育・共育ちという新しい概念

今は“育児”ではなく、“共育(ともいく)”という言葉を使うんだそうです。

育児は「子どもを育てる」だけど、共育は「夫婦が共に育つ」。

この期間は、誰かが一方的に頑張るフェーズではありません。

- 夫婦で学ぶ

- 夫婦で成長する

- 夫婦で未来をつくる

これこそが“共育ち”です。

そして共育ちした家庭で育つ社員は、企業でも伸びやすい。

なぜなら

- 課題解決力

- コミュニケーション力

- 予測力

- 感情コントロール

- 優先順位の判断

これらが育児と深く結びついているから。

共育は、企業の人的資本にもつながっていきます。

5:育休の取り組みを“資産”に変える方法

育休中の取り組みは、社員の「個人の努力」で終わらせてしまうにはもったいない。

それは、企業にとっても大きな価値を持つ“資産”になります。

- 育休中どんな仕組みを作ったのか

- 家庭のどんな課題をどう解決したのか

- パートナーとどんな対話を重ねたのか

- イレギュラーにどう対応したか

- どんな成長があったか

これらをレポートとして可視化することで、採用広報にも使え、評価制度にもつなげられます。

さらに、テレワークで社内の交流が減る中で、

家庭で生まれた学びは部署を超えたコミュニケーションの“交流の種”にもなります。

企業と家庭が“共育”の視点でつながる未来が、ここにあります。

6:家庭と企業をチームにする──橋渡しの具体策

では実際に、どんな取り組みが家庭をチーム化するのでしょうか。

具体的には、こんなステップがあります。

- 家庭の業務をすべて洗い出す(見える化)

- 得意・不得意の棚卸し

- 役割分担を固定ではなく“柔軟なチーム制”にする

- イレギュラー発生時の対応ルールを事前に決める

- 二人で情報共有の仕組みを作る(Googleカレンダーなど)

- 育休中に“家庭のオンボーディング”を整える

ポイントは、「どっちがやるか」ではなく、家庭という“チーム”をどう運営するかに視点を置くこと。

これだけで産後の負担は大きく変わります。

7:家庭が整うと、企業も整う──双方が得する未来

家庭が整うと、社員の心理的安定が上がります。

心理的安定が上がると、パフォーマンスも上がります。

- 離職率の低下

- エンゲージメントの向上

- “家庭力”を持つ社員は採用でも好印象

- 組織全体が穏やかで協働的になる

家庭力のある社員は、企業にとって間違いなく“強い”。

家庭と企業は、対立するものではありません。

本来は、互いの力を高め合う関係です。

家庭はもっとチームになれる。だから私はこの活動を続けている

私は、産後の混乱が「個人の能力不足」だと思われる社会に違和感があります。

本当は、構造の問題。仕組みがなかっただけ。

家庭にもチーム運営が必要で、ビジネス視点を入れると誰にでも理解してもらえます。

家庭が整い、企業が整い、社会が整う。

その橋渡しこそが、私の役割だと感じています。

何から始めればいいか考えた時、ハードルになるものがあります。

それは、意識を合わせること。育った環境が違ったり、「アタリマエ」と思う事は意外と違うものです。

絵本を使ったスゴロクワーク体験会などで、産後や育休について触れる機会から始めるのがおすすめです。

体験会やセミナーなど開催しておりますので、お気軽にお問い合わせください。